|

藍染絞り手拭 挑戦 「ほそじま絞り」 親しい仲間と京都から若狭への旅の途中、茅葺屋根の村落で有名な美山の里に小さな藍染工房が ありました。 親切なご主人が、藍染の高名な先生であったことは、後になって知った事です。

|

||||||||||||||||||||

|

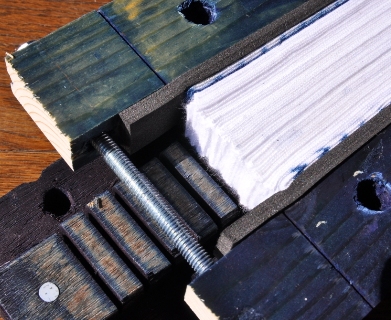

「板締め豆絞り」 江戸時代 尾張の有松で生まれた豆絞りは当代の江戸っ子に大人気で、職人や祭りの際には必需品で あったそうです。 現在は型染めのプリントで作られていますが、有松で83歳の伝統工芸士が江戸職人の技法を復活した 資料を読みすっかり魅せられてはじめましたが、とんだ苦労ものでした。 失敗の連続で大量の雑巾を生み、一年がかりでやっと思うようなものが出来るようになりました。 作り方が複雑なのでご案内させて頂きます。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||