|

課外活動・見学 藍の歴史は古く古代エジプトのミイラを包んでいたのも藍染だったそうです。日本で今のような発酵建ての液による染色は奈良時代以降と言われています。そして各地の人々の生活の中で技術は育まれ その 土地々で独特の製法と美の文化が生まれてきました。 それぞれを訪ねてみることはとても楽しく また良い勉強になります。 作家訪問 田中賢二 : 1942年東京生まれ、21年前に山梨小淵沢に工房を移設・現在では貴重になった古来の技法(木炭灰汁を基に した液作り)で絞り染めの作品を発表中。

生産地訪問 名古屋市有松 : 古くから尾張藩の奨励により有松絞りとして定着・ 日本有数の生産量を誇る・明治から大正にかけて新技 法の開発が盛んになり多様性の多い絞り技術は世界的にも有名。

岩手盛岡・南部紫根染 : 鎌倉時代に岩手に伝わったという草木染・ムラサキの根を臼で挽き色素を抽出した液を 使い紫を基調とする貴品あるこの絞り染めは、昔は高位な人のための物であった。

水戸市・真壁染 :木綿産業が盛んあった明治の頃は藍染産業も盛んであった・化学繊維普及で 染物も衰退したが、市が工房を設置し伝統保全を行っている。

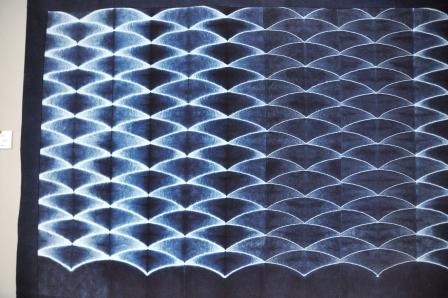

作品見学 長野県安曇野・村井泰子

|